賢くなったり筋肉がついたりするのは、金持ちにお金が集まるようなポジティブフィードバックの働きによるもので、階層構造を生み出し、環境適応や進化を促します。逆に、ネガティブフィードバックはばねのように復元力として働きます。生物も、この2つがアクセルとブレーキとなって、恒常性を維持しながら進化するのです。

このようにバランスを保ちながら変化するシステムは、沢山のパーツの可変な組み合わせ、つまり相互作用のネットワークによって現れ、抵抗が小さくなるように変化していくことが分かってきました。

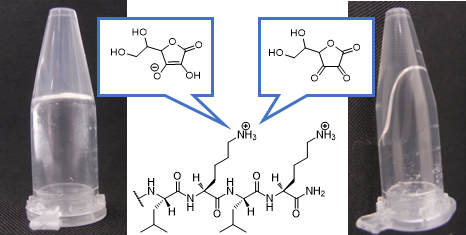

そこで、勝手に階層構造を生み出し、環境に合わせて微細構造を変えて盛衰し、多少の修復能力も持つようなものを作ってやろうと、血管網や脳神経回路を手本にしたネットワーク作りに挑んでいます。高分子ゲル、界面活性剤、コレステロール、カーボンナノチューブなど使えるものは何でも使い、物理や生物の知識も総動員して取り組んでいます。

生体の知恵に驚かされつつ、夢は大きく小さなことからコツコツと。

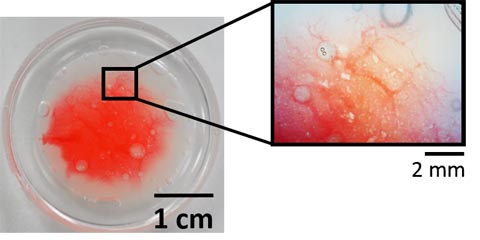

擬似細胞からできたゲル中に、赤い溶液を注入してできたネットワーク

擬似細胞からできたゲル中に、赤い溶液を注入してできたネットワーク